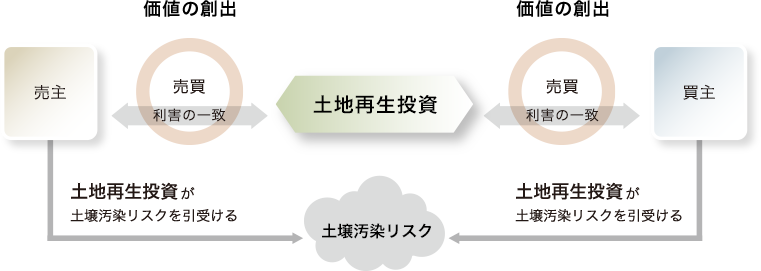

土地再生投資は土地取引における

土壌汚染のリスクテイカーです。

調査はやりたくない

汚染状況を知りたくない

免責で売りたい

汚染状況を把握したい

浄化費用相当額を土地代から控除したいのだが。。。

「不測の事態」責任は売主へ遡及したいのだが。。。

土壌汚染対策法の理解と

実践・法と商慣習のギャップを解消

土壌汚染対策法の変遷からわかること(主な変遷のみ記載)

土壌汚染対策法の施行により、土壌汚染リスクに対する過度の警戒感が広がったため、不動産市場では掘削除去による完全浄化へ偏重が起きました。その結果、土地所有者へ経済的負担が重くのしかかり、土地の低度利用化の問題(ブラウン・フィールド問題)が生じました。土壌汚染対策法は施行当初から汚染の敷地内での適切な管理による国民の健康被害の防止を唱えており、二度の改正によりその姿勢を明確化しています。

施行

2003年2月

法律の目的

- 土壌汚染による人の健康被害の防止

施行内容

- 土壌汚染状況調査の契機と義務づけ

- 土壌汚染地の区域指定

- 調査及び措置の技術的基準の制定

改正1回目施行

2010年4月

改正の目的

- 土壌汚染の実態把握の強化

- 過剰な対策の抑制と適正な対策の推進

施行内容

- 土壌汚染状況調査の契機の拡大

- 自然由来の汚染も土壌汚染に追加

- 形質変更時要届出区域と要措置区域の指定

(健康被害のおそれの有無を評価)

改正2回目施行

2018年4月/2019年4月

改正の目的

- 調査が猶予されている土地の汚染拡散防止

- 不適切な措置の防止

- リスクに応じた規制の合理化

施行内容

- 土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大

- 都道府県知事へ要措置区域内の措置内容の計画提出

- 形質変更時の届出の緩和、自然由来汚染土壌の取扱緩和